阿维菌素类药物生物制造研究取得重要进展

链霉菌属物种能够产生具有生物活性的次级代谢产物,在临床、农业和生物技术领域具有广泛的应用。为了将这些菌株规模化用于工业生产,需要一个即插即用的系统,该系统能够协调多靶点工程,从而最大限度地提高细胞对次级代谢产物的贡献。

近期,中国科学院微生物研究所微生物多样性与资源创新利用全国重点实验室王为善研究团队与华东理工大学张立新教授、中国农业科学院植物保护研究所李珊珊研究员、以及河北兴柏药业合作,系统开发出具有优越杀线虫活性的阿维菌素B2a组分,将其命名为柏威霉素(Baiweimectin)。为了实现柏威霉素单一组分的高纯度生物制造,合作团队进一步研究,开发出首个专一的高纯度生产菌株,其发酵产量达到8.4 g/L。

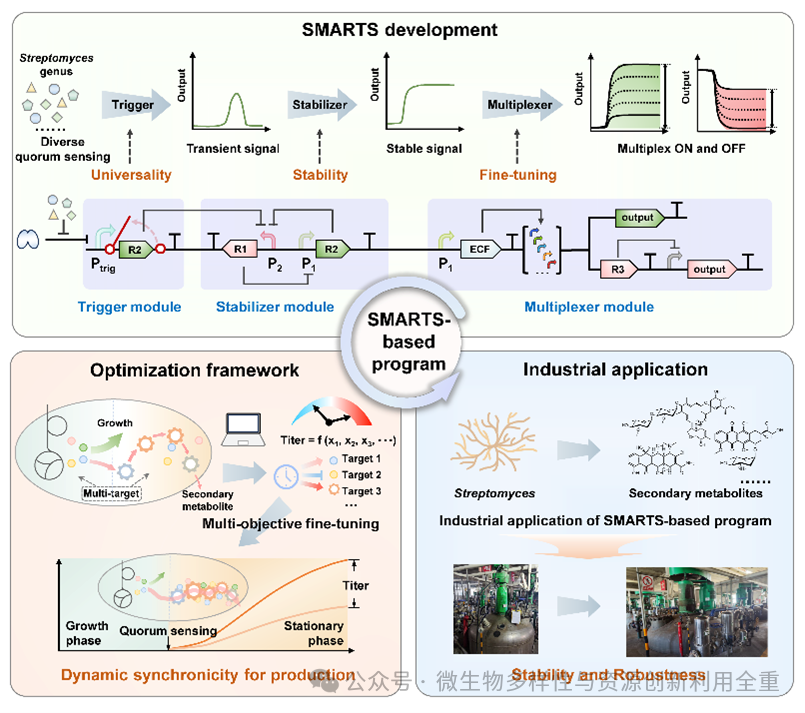

图1 链霉菌高产菌种重编程技术体系

在这项研究中,该团队开发了一套普适性重编程工程策略(图1):首先,基于对链霉菌群体感应控制系统多样性及其信号传导过程的认识,开发普遍适用于该物种的正交、多路人工动态控制系统SMARTS。然后,利用链霉菌次级代谢共性特征,提出了一套多靶点适配原则与标准化工作流程。利用该适配原则,开发了新型抗线虫药物柏维菌素的阿维链霉菌高产菌种,并在120立方米的工业发酵规模下实现了高效生产。该技术体系将为链霉菌药物的高效生物制造提供核心支撑。

相关研究成果于2025年08月15日在线发表在Nature Biotechnology上。

目前,柏威霉素正在国内外同步申报农药登记证。我国每年因线虫病害造成的经济损失高达800亿元,柏威霉素作为拥有自主知识产权的专杀线虫生物农药,对保障农业生产具有重要意义。

中国科学院微生物研究所客座博士生杨博文(华东理工大学),李子龙副研究员和华东理工大学张敬宇副教授为以上论文的第一作者,中国科学院微生物研究所王为善研究员、华东理工大学张立新教授和中国农业科学院植物保护研究所李珊珊研究员为通讯作者。研究得到了基金委国际合作重点项目(W2411016)等资助。

赵国屏院士点评

合成生物学是以工程化的思维认识生命体系,为我们对生命本质的理解提供了新的视角。合成生物学研究的一个重要方向,是“将生命过程作工程化设计重构”—“建物致用”赋能生物工程—特别是代谢工程,实现对复杂系统有效且可复制的定量控制,被认为是引领下一次产业革命的关键技术之一。

工业微生物由于“底盘”类型和代谢产物的多样性以及调控网络的复杂性,常被视为难以实现“通用化”改造。因此通过系统生物学研究,以合成生物学思路理性设计超越自然的人工调控元件/模块,是实现工程化改造工业微生物的重要途径。张立新、王为善和李珊珊研究团队的工作系统认识链霉菌群体感应,总结进化的个性与共性,人工构建一套使二者协同的使能工具,实现在不同菌种中的“通用性”应用。

尽管工业微生物“黑箱”难以被彻底认识,但生物进化的规律往往存在可预测性,可被研究人员进一步挖掘,进化为合成生物学提供“设计蓝图”,而合成生物学为进化提供“验证平台”,该工作通过对进化这一底层规律的认知,形成了次级代谢多目标协同重编程的原创技术体系,体现了进化认识与合成生物学研究理念相结合的应用潜力,为推动工业微生物从“致知”到“致用”的研究提供了借鉴。

邓子新院士点评

细菌群体感应系统作为一种单细胞生物个体之间发生协同性群体行为的调控模式,是近年来微生物学领域的重大发现之一。链霉菌属群体感应系统普遍性的调控了次级代谢的开启,然而对该物种群体感应的认识仅是冰山一角。因此,研究链霉菌群体感应系统不仅有助于理解次级代谢产生规律,还将指导动态控制系统重构及其高产菌株开发。张立新、王为善和李珊珊研究团队的工作从底层基础认识到创新技术再到产业化应用,开发人工链霉菌群体感应系统,服务于链霉菌高产菌株开发,是我国链霉菌来源的药物高效生物制造的成功实践。

该工作是继经典革兰氏阴性菌和阳性菌的群体感应研究后,对链霉菌这一重要微生物来源药物物种群体感应的系统认识,并基于全新认识,开发的人工多路动态控制系统,实现在不同链霉菌的即插即用和正交控制,是赋能链霉菌次级代谢药物高效生物制造理想工具。该工作同时也为其它天然信号系统的工程化开发提供借鉴。

钱旭红院士点评

生物制造推动了全球新一轮科技革命与产业变革,其中微生物来源药物的生物制造已成为各国科技竞争的战略制高点之一。微生物天然产物农药因其生物活性强、靶向性高及环境兼容性优良,作为绿色农药的重要组成部分,在保障国家粮食安全和农产品质量安全方面具有重要意义。链霉菌作为天然产物农药的关键生产菌株,长期面临发酵效价低、靶点改造效率不足及菌株优化试错率高等挑战。因此,建立一种普适性的链霉菌多靶点协同高产改造策略显得尤为重要。

绿色农药的大规模推广依赖于高效的量产能力。如何实现农用天然产物的高效生物制造,成为亟待解决的问题。该研究为这一问题提供了可借鉴的解决方案。具体而言,研究团队通过人工控制系统对菌株进行智能重编程,实现了菌株的智能可控性,并与生产工艺高度匹配。由此,开创了智能控制人工重编程技术与生物制造过程相结合的新路径,为链霉菌天然产物农药的高效生物制造及创新应用提供了切实可行的“智能制造”方案。

张克勤院士点评

合成生物学通过将生物系统转化为可编程的细胞工厂,将代谢工程从试错式改造升级为理性设计与智能优化的精密科学,多靶点适配是合成生物学从改造“单个零件”迈向构建“复杂机器””乃至“智能系统”的必由之路。张立新、王为善和李珊珊研究团队开发普遍适用于链霉菌属的动态多路人工控制系统(SMARTS),进一步基于次级代谢的共性规律,开发多靶点适配原则和标准化工作流程,首先多目标优化直接参与合成机器构成及其分流的靶标,实现多酶高效协同生产;然后进一步适配支撑次级代谢合成的相关靶点,实现新型抗线虫药物柏威霉素和抗肿瘤药物表柔比星的重编程生产。值得一提的是,在工业级别的放大生产中,SMARTS与多靶点适配原则仍能动态同步开启并协同控制多个与高产相关的靶点,精准控制代谢通量,提升了工业链霉菌的鲁棒性与稳定性。

微生物来源药物的高产往往需要多轮迭代,且易陷入局部最优的困境,传统代谢工程往往采用经验驱动的“高、中、低”组合试错,该工作引入工程学“多目标优化”的适配策略,实现多个靶点更精细的组合,从而使其协同一致的为次级代谢生产服务。该工作为其它复杂天然产物药物的适配工程提供理论指导与技术支撑,也将推动定量合成生物学指导下高产菌种开发的发展。

游客可直接评论,建议先注册为会员后评论!

以上评论仅代表会员个人观点,不代表中国农药网观点!